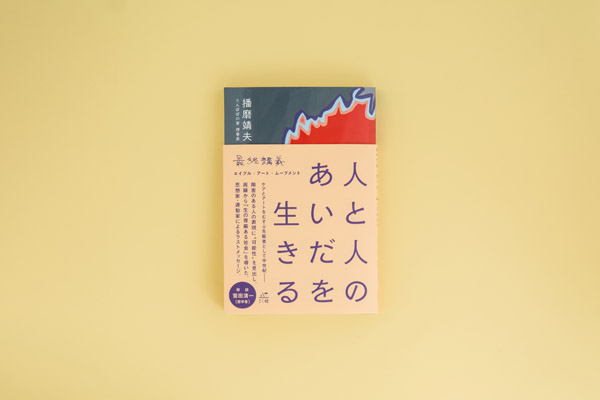

どく社は、障害のある人の芸術・表現活動が普及していく礎を築いた文化功労者で、奈良たんぽぽの家元理事長の故・播磨靖夫氏が、半世紀におよぶ活動を集大成した遺作『人と人のあいだを生きる 最終講義エイブル・アート・ムーブメント』2,750円(税込)を、1月25日(土)に刊行した。

ケアとアートをむすぶ先駆者として半世紀

播磨氏は、新聞記者から転身し、障害のある人の生きる場「たんぽぽの家」づくりを市民運動として展開し、わたぼうし音楽祭、エイブル・アート・ムーブメント(可能性の芸術運動)、Good Job!プロジェクトなど、ケアとアートをむすぶ数々の市民運動を提唱・実践。

半世紀にわたり障害のある人のアートや表現活動とその仕組みづくりを支え、精神的支柱として他者と生きる共生社会の進展に大きな足跡を残してきた。

また、NPOという概念を日本に普及した立役者の一人でもある。2025年は、日本でボランティアやNPOが広がるきっかけともなった阪神・淡路大震災を機に、同氏が文化芸術の復興を掲げて「エイブル・アート・ムーブメント」をはじめて30周年にあたる。

人と人のあいだを生きるための「最終講義」

播磨靖夫氏 (撮影:大林直行)

播磨氏は、2024年秋に享年82で逝去した。障害のある人の表現活動をとおして、生をより深く、美しく変える社会運動「エイブル・アート・ムーブメント」のなかで深めてきた他者と生きるための思想、社会のはじめかたを、病床から「最終講義」として遺した。

『人と人のあいだを生きる 最終講義エイブル・アート・ムーブメント』は、播磨氏が生前に企画し、未来に託そうとまとめた、人と人のあいだを生きるための「最終講義」だ。長年の活動を経て辿り着いた、他者とともに生きる知恵を後世に伝える。

エイブル・アート・ムーブメントの講義録

第1章は、2023年12月25日に女子美術大学で行われたオンライン講義をもとに加筆修正した「最終講義 エイブル・アート・ムーブメント」。

人の痛みは、制度だけでは救えない/「美は悲しみにあり」/すべての人間に眠るアートのDNA/新しい思想としてのエイブル・アート/私は、私と私の環境/エイブルアート・カンパニー/アート×デザイン×しごと Good Job!センター香芝/愛と祈りの継承 NEW TRADITIONAL/アートの社会化/社会のアート化/障害のある人のアートをどう見るか/人間はつながりのなかに生きている/社会を動かす7つのPなど、播磨靖夫氏が集大成として遺した講義録となっている。

他者と生きる思想を模索した論考集

第2章には、「可能性の芸術論」として、播磨氏がこの30年に書き溜めた「エイブル・アート・ムーブメント」関連の論考や記事を収録。「魂の芸術家」たちのアートと生命をおりなす新しい芸術運動/アートリンクから生まれる生命の新しいかたち/障害者アートと人権/社会連帯とアートの役割の4本が収められている。ムーブメントを推進しながら、他者と生きる思想を模索した論考集となっている。

記者としての視点で綴った名作エッセイ選

第3章には、「播磨靖夫の視点原点―もっとも笑うやつが最後に勝つ」として、のちの「エイブル・アート・ムーブメント」に展開していく、播磨氏の視点や活動の原点を感じる原稿を再録した。

1975年に書かれた書籍の序文、長年編集長を務めた雑誌「グラスルーツ」(発行:JYVA [日本青年奉仕協会])への寄稿などの原稿を収録。もくじは、ペンの力と、ただ人の運動と/生涯“小僧”の在野精神/学びを自分たちの手に取り戻す/人間みな同じで、人間みな違う/もっとも笑うやつが最後に勝つ/もうひとつの共生の試み/「裏作」で何かを創造しよう。

挿画は、たんぽぽの家所属のアーティスト・山野将志氏による『どうくつ』(2010年)。解説は、哲学者の鷲田清一氏が手がけた。

『人と人のあいだを生きる 最終講義エイブル・アート・ムーブメント』は、版元ドットコム、Amazonにて購入できる。版元ドットコムでは試し読みもできるので、チェックしてみて。

播磨靖夫氏の半世紀におよぶ活動の集大成となる遺作『人と人のあいだを生きる 最終講義エイブル・アート・ムーブメント』を手にとってみては。

版元ドットコム 試し読みページ:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784910534084

どく社HP:https://dokusha.jp

(山本えり)