バリューブリッジは、クラウドファンディングのように参加者を募り、追悼集を作成して遺族に寄贈するWEBサービスの提供を開始。同サービスは、弔い不足を感じている人々の心を癒し、遺族の悲しみを慰めるグリーフケアを目的とした新しい追悼のカタチだ。

「弔い不足」の解決を目指して

従来、日本の葬儀といえば、お通夜と葬儀を2日にわけて執り行う一般葬が主流だったが、近年ではライフスタイルの変化などから、簡素な葬儀を望む人が増えてきた。

特に近親者のみが参列する家族葬は年々増加傾向にあり、2024年に実施されたとある調査によれば家族葬が5割を占め、かつて主流だった一般葬は3割程度にとどまった。残りの2割は通夜を行わない一日葬や火葬のみを行う直葬など、葬儀の簡素化が進んでいることが明らかになっている。

こうした葬儀スタイルの変化に伴って注目されつつあるのが、「弔い不足」という言葉だ。昨今では新聞のお悔やみ欄に訃報を掲載しない遺族も多く、親しかった人の葬儀を後から知るケースも増えている。

しかし、葬儀に参列できなかった故人の友人・知人は遺族と思い出を共有する場がない。一般葬を行っても通夜振る舞いは省略するなど、遺族と参列者が触れ合う機会は激減しており、形式的な挨拶しか出来なかった参列者は心残りや後悔を持ち続けてしまう。

このような問題を解決するために開発されたのが、追悼のフォトブックだ。故人を偲ぶ言葉や思い出の写真を詰め込んだ追悼集は故人と親しかった友人・知人の心を癒すだけでなく、悲しみに暮れている遺族の支えにもなると信じられている。

追悼フォトブックの四つの特徴

追悼のフォトブックの一つ目の特徴は、クラウドファンディングのように参加者を募集(特許取得)。募集ページのURLやQRコードを知人に共有し、期限内に最小参加人数以上の応募があれば成立する。

編集から支払いまでPCやスマホで完結するスタイルで、参加者がそれぞれオンライン決済でページを購入する。写真のアップロードや追悼コメントの記載も各自で行うため、幹事役となる依頼人の負担を大幅に軽減する。

参加者が6人以上で成立し、不成立の場合は費用負担はない。

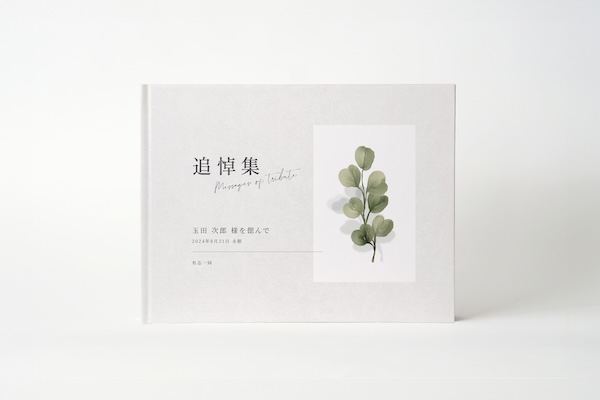

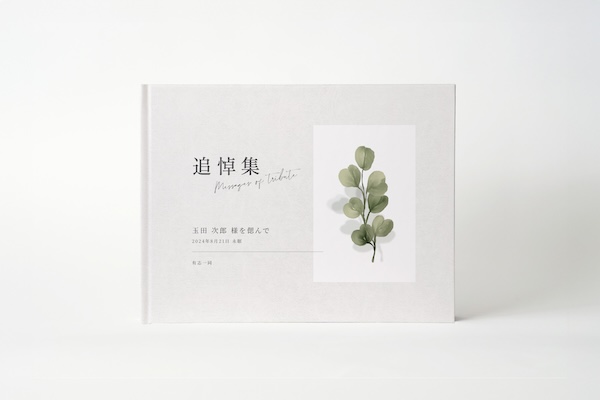

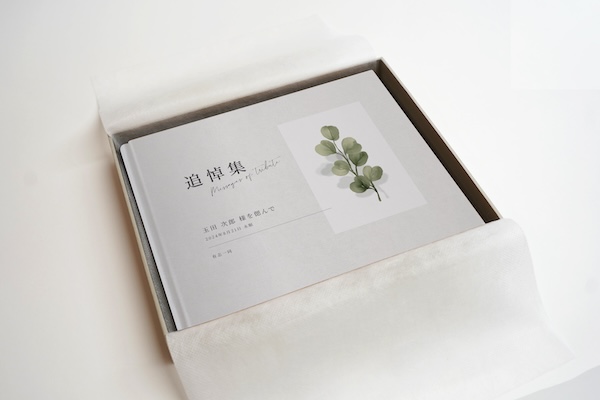

二つ目の特徴は、高級感のある仕上がりだ。高級感あふれるハードカバー製本で、専用の化粧箱に収めて遺族の元へ届けられる。

180度に開くレイフラット製法だからアルバムが見やすく、中頁にはツヤ消しコーティングで落ち着いた仕上がりのマット紙を採用した。「追憶」が花言葉のユーカリをあしらった表紙には、故人の名前や日付を入れることもできる。

なお、毎年見返してもらえるよう化粧箱で大切に保管することを推奨している。

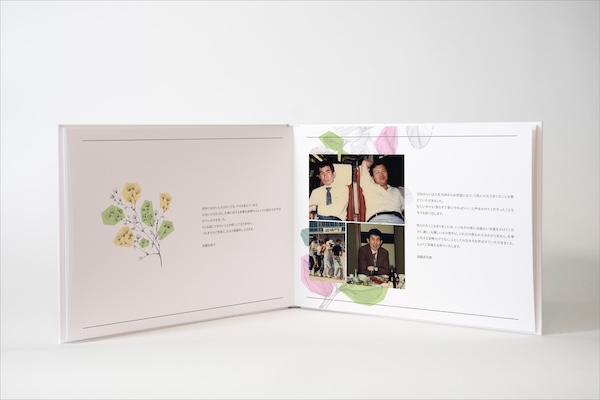

三つ目の特徴は、写真もコメントもたっぷり掲載できる点だ。参加者一人につき写真は最大8枚まで、メッセージは600文字までと、一般的な弔電に比べて、たくさんの思い出や気持ちを寄稿することができる。

自動レイアウト機能で操作が不慣れな人も簡単に編集でき、募集期間内(通常2週間)であれば修正し放題だ。操作は簡単なのに、写真がきれいに印刷できるところもフォトブックならではの魅力となっている。

四つ目の特徴は、故人と親しかった人に情報拡散できること。発起人はプロジェクトへの参加を募る際、参加者にプロジェクトの拡散も依頼できる仕組みになっている。

参加者の友人にもプロジェクトを拡散することで参加者の輪が広がり、発起人と直接交流がない人たちにも参加してもらえる可能性がある。ただし、ページの作成から支払いまで各自で行うため、発起人が見ず知らずの参加者と直接やり取りをする必要はない。

発起人は無料でプロジェクト参加画面を作成でき、追悼のフォトブックは情報拡散にも役立つツールで、故人と親しかった人に訃報を知らせることができる。フォトブックの巻末には参加者リストにアクセスできるQRコードも掲載されており、遺族にとっては故人の交友関係を知るきっかけにもなり得る。

価格は、参加者1人につき980円(税込)。プロジェクトの登録や送料は無料となっている。

バリューブリッジについて

バリューブリッジは、ブライダル業界を中心に写真関連クラウドサービスを展開するフォトテック企業。「写真で人を幸せにする」というビジョンのもと、価値ある情報・サービス・ネットワーク・システムの提供を通じて、お客様の心豊かな暮らしの実現に努めている。

故人との思い出を共有し、心残りを癒す新しいサービスをチェックしてみては。

フォトぶっくるサービスサイトURL:https://photo-bookle.com

特設ページ:https://photo-bookle.com/memorial.html

バリューブリッジ公式サイト:https://www.value-bridge.me

(丸本チャ子)

The post 故人を偲ぶ新しいカタチ“参加型追悼フォトブック”作成サービスが登場。弔い不足を解消 first appeared on ストレートプレス:STRAIGHT PRESS - 流行情報&トレンドニュースサイト.